审稿

虽然不少期刊已采取了一定的措施来提高审稿的透明度和速度,但我们认为,很多期刊并未充分认识到其与作者沟通的实际流程。结果是,由于编辑和审稿人提出的审稿意见模棱两可,在发表流程中所提供的说明又语焉不详,导致ESL(母语非英语)作者面临更多障碍。审稿的要求和标准也常常缺乏一致性——“虽然存在一些可比较的系统,但一本期刊规定的审稿方法并不适用于另一本期刊。”

在整个学术出版行业面临挑战之际,许多利益攸关者均认同审稿制度极其重要。因此,出版商需要确保其审稿流程符合作者的预期。虽然大多数出版物的审稿质量具备较高的科学严谨性,但就审稿的速度、形式和易懂性来说,它并不符合许多作者的预期。审稿应该是一个让作者倍加珍惜的过程,而不应该成为一个令人沮丧的障碍。

>

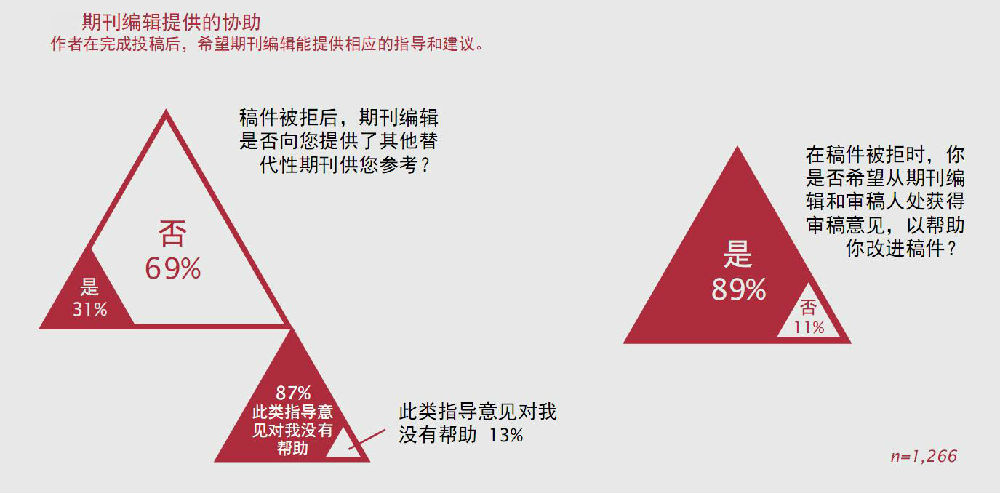

我们在丁香园网站开展的第二次调查共有1,266人参与。调查全面审视了作者在审稿流程中的体验和预期。在调查中,作者们也对如何改善投稿体验有很多心得体会:89%的受访者希望期刊提供意见,协助他们改进稿件。他们对此类审稿意见充满期待,即便在此过程中会遭遇拒稿。此外,87%的作者也希望期刊在退稿时能推荐其他期刊(也许是更适宜的期刊)。

总体来说,这些中国受访者告诉我们,他们在整个审稿流程中未能获得足够的信息,因此无法针对投稿作出知情决策,在经历一轮审稿后也不知道接下来该做什么。这些结果表明,ESL作者对现行的审稿制度是不满意的。受访者希望期刊能对整个审稿流程以及相应的决策过程提供更全面的信息。受访者希望获得的信息包括:从投稿到发表所需的典型时间;就如何答复审稿人意见提供的明确而具体的说明;期刊编辑希望作者如何答复审稿意见。

期刊编辑

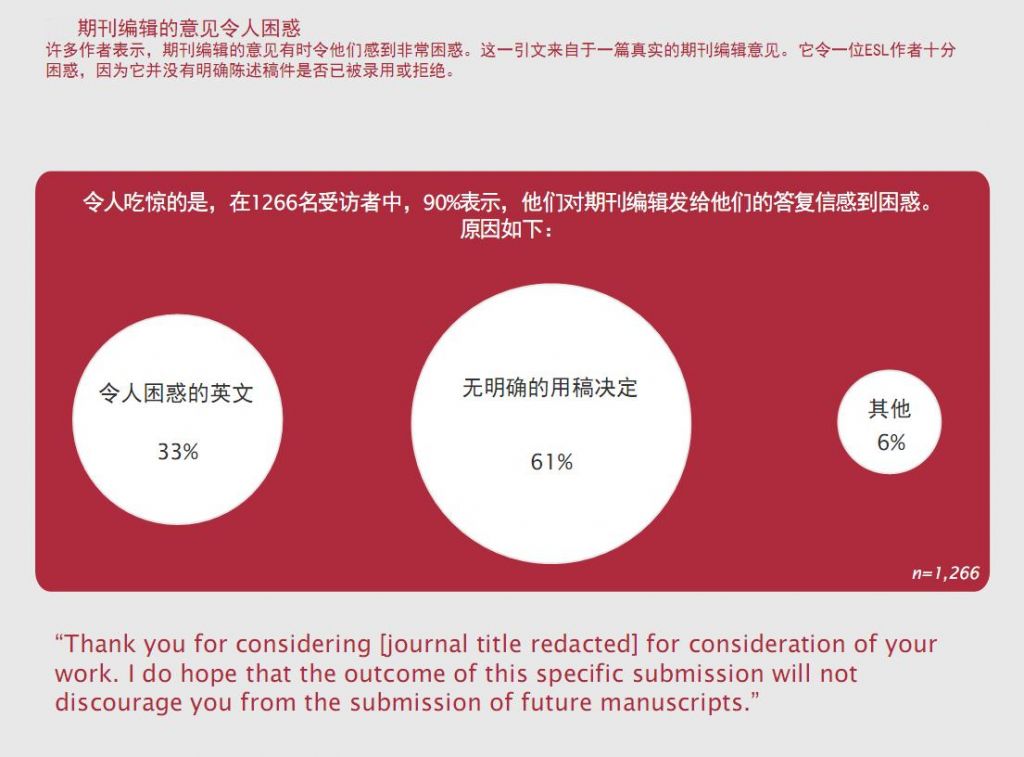

在作者投稿后,期刊会发给作者一封答复信,传递编辑的用稿决定,其中可能也有审稿人提出的审稿意见。不过,此类信件常常含糊其词,并未提供明确的决定。如上所述,ESL作者可能很难读懂编辑对其稿件的要求,即便已经历了一轮审稿。令人吃惊的是,在1266名受访者中,90%表示,他们对期刊编辑发给他们的答复信感到困惑。如前所述,鉴于来自中国的作者和文章越来越多,这一问题会越趋严重,可能会阻碍出版物的增长。

我们发现,造成这种混乱的主要原因是期刊编辑对稿件所处的状态缺乏明确说明。编辑的决定和建议经常以模棱两可的语句写就,力求礼貌或避免对抗。不幸的是,ESL作者很难读懂此类修辞方式,因此无法确定下一步该做什么。因此,不出意外地,33%的受访者表示,他们很难理解期刊编辑的英文。

审稿人

在每轮审稿过程中,作者需要解答审稿人提出的意见;然而,在接受我们调查的中国科研人员中,79%表示,在他们的投稿经历中,曾对一个或数个审稿人提出的意见感到困惑。引发困惑的原因各不相同,但一般也都与语言方面的问题以及不同审稿人彼此冲突的论断有关,导致ESL作者难以理解。

虽然这些结果看起来有些令人惊讶,但与我们的第一手经验是相符的。在理文编辑(Edanz Editing China),每个月都会有数百位来自中国的客户向我们咨询如何解读和解答编辑和审稿人提出的意见。对于这一问题,编辑、审稿人和出版商可能没有意识到:作者并不愿意(或会感觉尴尬)联系那些评估其稿件的人员,请求后者作出澄清。或者(或者更有可能的是),期刊和出版商并未采纳一套有效系统来处理此类问题。

如果期刊和出版社能采取有效措施,帮助ESL作者更易理解期刊编辑和审稿人的意见,并了解每一轮审稿完成后他们应做什么,那么,作者的答复就会更优质、更适宜,并且返稿速度也会更快。反过来,这样做也有助于以更快的速度发表更高质量的论文,降低所有参与者的审稿负担。